|

|

|

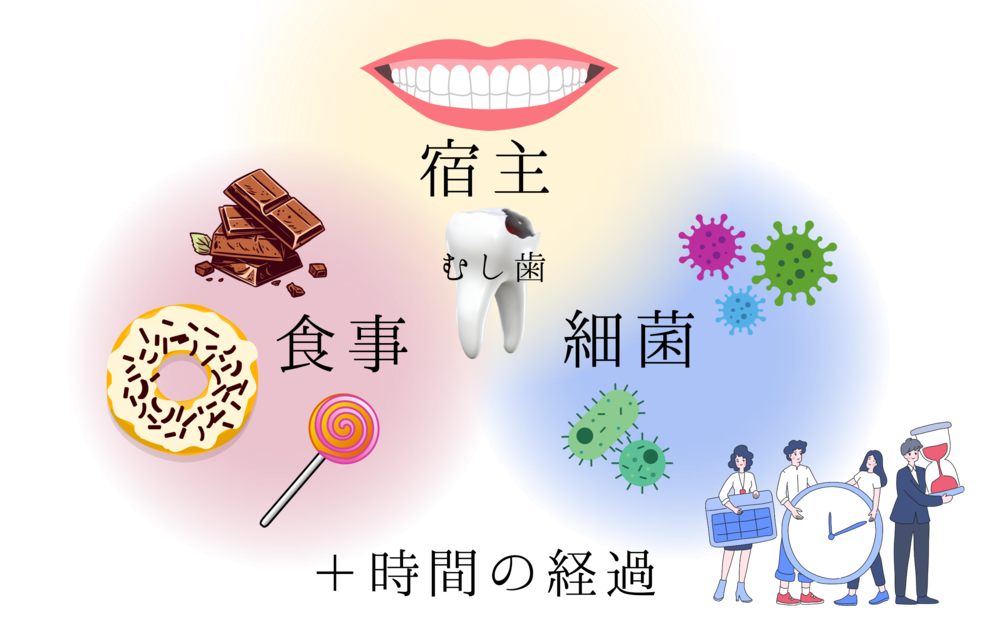

歯の表面についた歯垢はプラークといい、多くの細菌が集まってできたものです。プラーク中のむし歯菌は、糖質を分解して酸をつくります。この酸によって歯の表面のカルシウムが溶け出してできるのがむし歯です。 |

|

一般的なむし歯は生活習慣に左右される生活習慣病です。むし歯の発症には ①宿主 ②細菌 ③食事 の3つと密接なかかわりがあります。 ①宿主 歯の質と唾液が関係します。乳歯や生えたばかりの永久歯は虫歯になりやすいので、歯科医院で行うブラッシング指導やフッ素塗布あるいはシーラントといった治療が大切になります。お口が乾く人は、唾液の自浄作用が少ないため、むし歯になりやすくなります。歯の表面がフッ化物(フッ素)で強化されていたり、唾液が酸を中和する能力が高かったりすれば、むし歯の発症を極力防ぐ事ができます。 ②細菌 むし歯菌の代表的なものではミュータンス菌があります。例えば小さいお子様ですと、感染の窓と呼ばれる生後19か月から31か月までの期間に、お口の中の細菌の定着がおこると言われているので、気をつけてほしい時期となります。 ③食事 糖質の量だけでなく、飲食回数、時間、そして食物の残りやすさも影響します。例えば学生の場合、部活動でスポーツドリンクを大量に飲むと、むし歯(ボトルカリエス)になりやすいことをお伝えします。ご高齢の方の場合、歯と歯の間に食べ物が残りやすく、歯根にむし歯ができやすくなるといった事が起こるので、各年代に合わせたアドバイスをさせてもらっております。 |